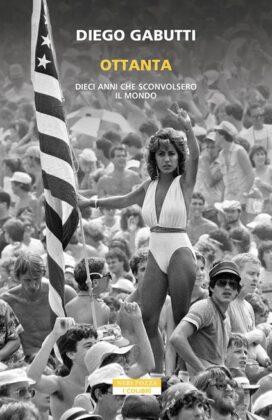

Tiziana Pasetti

Trama – Gli anni Ottanta sono stati la fine dell’inizio. La fine della speranza in un tempo che sarebbe stato di riscatto eterno dopo gli orrori delle due guerre che avevano segnato e dilaniato il mondo nella prima metà del secolo. Sono cominciati a finire con l’attentato al papa polacco nemico di Mosca in piazza San Pietro, due colpi di pistola a pochi centimetri dal cuore mentre salutava la folla di fedeli quasi come era successo a Kennedy, per lui nessun miracolo, quel 22 novembre del 1963 a Dallas. Poi era stato il turno di John Lennon. E poi il turno dell’amore, la piaga dell’HIV. Reagan e Gorbaciov a tenere tiepida la guerra fredda, i capelli cotonati e le spalline nelle giacche a farci sentire padroni dello spazio, le reti Fininvest (poi Mediaset) ad “arricchire” l’offerta televisiva, a farci stare buoni, seduti in silenzio, a guardare. Il boom economico sprofonda mostrando la sua natura: lussi costruiti andando in rosso, facendo lievitare a livelli vertiginosi il debito pubblico. Tutto il disastro di oggi, orribile nei tratti adulti, è figlio di quegli anni, i mitici Ottanta.

Un assaggio – Lì per lì, mentre l’incantesimo della società opulenta era in corso, pochi se ne accorsero, e anche dopo si fece (e ancora si fa) fatica a riconoscerlo, ma quello fu un momento unico. Mutui facili, affitti bassi, lavoro a tempo indeterminato, buone scuole, le vacanze, il tennis, le settimane bianche, soldi in tasca, Sex Revolution. Non s’era mai visto niente di simile nella storia del mondo. Nondimeno ci fu chi storse il naso – alcuni temendo il peggio, altri augurandoselo – anche tra quanti capivano, o almeno intuivano, cosa stesse capitando. Non soltanto nei vasti fan club delle utopie pauperiste – che all’epoca predicavano dignitosa povertà purché egualitaria e che più avanti avrebbero proclamato la felicità della «decrescita», meno beni di consumo, più amore per la «natura» -, ma anche nelle file più sobrie dei benpensanti, senza grilli collettivisti per la testa, liberali naturali, remoti da ogni engagement, c’era chi avrebbe restituito volentieri «il biglietto del paradiso» capitalistico, come Ivan Karamazov nel romanzo di Dostoevskij, che diffidava nullisticamente dell’armonia, «troppo cara per le nostre tasche». Molti aderivano (come tuttora aderiscono, ma oggi con qualche ragione, mentre allora non ce n’era l’ombra, o così pareva) al vasto dopo lavoro dell’«invendicata sofferenza» e dell’«implacato scontento». C’erano state, nel giro di soli trent’anni, due guerre devastanti, guerre al di là di ogni indignazione, perché come ci sono vignette comiche senza parole ci sono anche tragedie mute, o meglio ammutolenti: nubi di gas tossico sulle trincee, città incenerite, pietà l’è morta, il genocidio pianificato degli ebrei e degli zingari e prima ancora degli armeni, campi di lavoro, filo spinato, bombe nucleari, il nazifascismo e il bolscevismo sciamanti in ogni continente della cavalleria dell’Apocalisse. Sembrava, ed era, la fine del mondo. C’era di che essere disperati. Eppure, inconfutabile, di un’evidenza abbagliante, ecco il miracolo del secondo dopoguerra: rock’n’roll, piena occupazione, anticoncezionali e automobili col sedile ribaltabile che cambiano per sempre la vita sessuale dell’umanità occidentale, televisione, radioline a transistor, lo sbarco sulla Luna, la Beat Generation, Hollywood.

Leggerlo perché – Degli anni Ottanta ricordiamo gli aspetti colorati, psichedelici, la modernità che comincia ad essere adulta, libera. Sono diventati un Mito al quale attingiamo per ravvivare ricordi positivi in rosa shocking. In quegli anni però il mondo ha cominciato a perdere colpi, uno dopo l’altro, e a gettare le basi per un futuro, il nostro di oggi, disastroso. Saggio bello, preciso, necessario. Perfetta per l’ombrellone e le chiacchiere, tutte da educare, in riva al mare.

Diego Gabutti, Ottanta, Neri Pozza